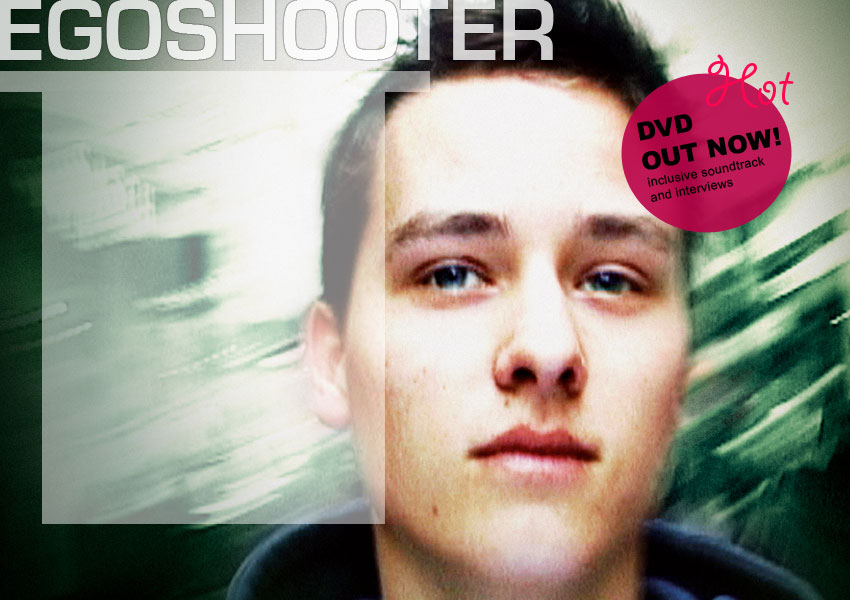

INTERVIEW MIT TOM SCHILLING

Was war Ihre erste Reaktion, als Sie von dem Projekt „Egoshooter“ hörten?

Ich fand es interessant. Aber ich wusste noch nicht so recht, in welche Richtung das gehen sollte. Bisher hatte ich immer eher konventionell erzählte Geschichten gedreht – insofern war dieses Projekt absolutes Neuland für mich. Ich wusste: Das wird eine echte Herausforderung! Vor allem, weil die Hauptfigur ständig präsent ist und den Film praktisch allein tragen muss – ich hatte Angst, die Zuschauer zu nerven, wenn ich dauernd mein Gesicht in die Kamera halte. Und ich war mir gar nicht sicher, ob ich überhaupt der Richtige für diesen Job sein würde, denn mit Improvisationen hatte ich mich immer ziemlich schwer getan. Aber Christian Becker und Oliver Schwabe wollten mich unbedingt. In gemeinsamen Gesprächen haben sie mich davon überzeugt, mich auf dieses Experiment einzulassen.

Kannten Sie deren bisherige Arbeiten?

Ja, ich hatte mir einiges angesehen, bevor ich mich mit den beiden traf: ein paar von Christians Kurzfilmen zum Beispiel. Oder den Kurzfilm „Freunde“, bei dem Oliver die Kamera geführt hat und an dem ich gesehen habe, dass er sehr ästhetisch mit dem Medium Video umgehen kann. Und natürlich Olivers Videotagebücher, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was mich erwartet.

Ein paar der Protagonisten aus diesen Videotagebüchern tauchen nun wieder in „Egoshooter“ auf…

Ja, und sie kannten sich zum Teil schon sehr gut. Deshalb hatte ich anfangs auch ziemlich Angst davor, die anderen Jungs zu treffen: Ich war mir nicht sicher, ob ich mich als Schauspieler in diese Clique aus coolen Skatern einfinden könnte. Damals habe ich sogar angefangen zu rauchen – weil ich so nervös war! Aber zum Glück war ich nicht der einzige Schauspieler am Set. Camilla Renschke, mit der ich vor fünf Jahren zusammen „Schlaraffenland“ gedreht hatte, hat mir Halt gegeben – ich war froh, dass sie dabei war. Vor den Dreharbeiten haben wir uns alle, Schauspieler und Laien, in einer Jugendherberge in der Nähe von Köln getroffen, um zu proben und uns gegenseitig kennen zu lernen.

Haben Sie vor den Dreharbeiten auch den Umgang mit der Videokamera geübt? Oder hatten Sie bereits Erfahrungen als Kameramann?

Ich hatte mir als 16-Jähriger mal eine Videokamera gekauft, ein bisschen rumprobiert und einen Kurzfilm mit dem Titel „Der heiße Genuss“ gedreht – er handelt davon, dass ich krank bin und mir einen Tee mache. Darüber hinaus hatte ich bisher nie etwas mit Kameraarbeit zu tun. Deshalb war ich bei „Egoshooter“ am Anfang auch noch sehr unsicher und habe mir von Oliver die Hand führen lassen. Doch irgendwann lief es wie von selbst, und ich hatte Spaß daran.

In „Egoshooter“ kann man zwei Kamera-Perspektiven unterscheiden: die objektive, in der man sieht, wie Jakob filmt, und die subjektive, die zeigt, was er filmt. Haben Sie grundsätzlich die subjektive Kamera geführt?

Ja, im Prinzip stammen alle Aufnahmen der subjektiven Kamera von mir. Manchmal bin ich dabei sogar selbst im Bild zu sehen – in dem Fall habe ich die Kamera einfach von mir weg gehalten und auf mich gerichtet, oder wir haben mit einer Bodymount-Konstruktion gearbeitet: ein selbst gebautes, aus Stahl geschweißtes Kameragestell, das ich mir wie eine Ritterrüstung umgeschnallt und mit Spanngurten festgezurrt habe.

Haben Sie Lust bekommen, in Zukunft mal wieder als Kameramann zu arbeiten?

Nicht unbedingt. Ich habe mit meinen bescheidenen Mitteln versucht, interessante Bilder zu finden. Und ich glaube schon, dass man sich das ansehen kann, was ich da gefilmt habe. Aber darüber hinaus habe ich keine Kamera-Ambitionen.

Hatten Sie Schwierigkeiten damit, dass der Film auf einen stringenten Plot verzichtet?

Nein, überhaupt nicht. Das liegt ja in der Natur der Sache, wenn man sich der Form eines Videotagebuchs bedient. Und ich finde es gerade gut, dass man mal nicht einer klassischen Dramaturgie folgt, bei der eine Figur eine Wandlung durchmacht und am Ende klüger ist oder gebrochen oder ein ganz anderer Mensch. So ist das Leben einfach nicht!

Inwieweit haben Sie auf die Dreharbeiten Einfluss genommen?

Sehr massiv. Das fing schon damit an, dass ich freien Improvisationen grundsätzlich sehr skeptisch gegenüber stehe: Die Erfahrung zeigt, dass sich unter zwanzig Improvisationen höchstens zwei Rosinen finden. Das war mir immer ein zu großes Risiko. Darum habe ich von Christian und Oliver eingefordert, dass es zu jeder Szene wenigstens eine Grundlage geben muss: einen Wegweiser, der anzeigt, worin der Konflikt besteht, was unbedingt im Dialog vorkommen muss oder worauf die Szene hinauslaufen soll. So hatten wir zumindest immer einen groben Text, mit dem wir arbeiten konnten, von dem man sich am Set aber durchaus auch wieder lösen durfte. Darüber hinaus hatte ich noch eine Menge Anmerkungen und Vorschläge, über die wir lange diskutiert haben. Teilweise wurden daraufhin ganze Szenen noch mal umgeschrieben.

Steckt also in Jakob, Ihrer Figur in „Egoshooter“, viel von Ihnen selbst?

Ja, klar. Ich versuche, in jeder Rolle möglichst authentisch und wahrhaftig zu sein. Darum hat jede Figur, die ich spiele, sehr viel mit mir selbst zu tun. Auch in Jakob kann man eine Menge von mir entdecken.

Zum Beispiel?

In erster Linie die Sehnsucht nach Liebe. Nach Menschen, die auf einen zukommen. Und zugleich die mangelnde Fähigkeit, damit umgehen zu können, wenn tatsächlich jemand kommt. Und ähnlich wie Jakob verliebe ich mich auch ständig – insofern fühle ich mich der Figur auch sehr verbunden. Sogar Jakobs destruktive Ader hat viel mit mir selbst zu tun. Und der Traum, den Jakob erzählt, stammt tatsächlich von mir – ein Traum, der mich immer wieder verfolgt: Ich weiß genau, dass ich ein Verbrechen begangen habe, aber ich habe keine Ahnung, warum!

Wie würden Sie Jakob charakterisieren?

Ein Suchender, der vor lauter Suche blind wird. Hermann Hesse hat dieses Phänomen in „Siddharta“ gut beschrieben: „Wenn jemand sucht, dann geschieht es leicht, dass sein Auge nur noch das Ding sieht, das er sucht. Dass er nichts zu finden, nichts in sich einzulassen vermag, weil er nur immer an das Gesuchte denkt.“ Jakob weiß eigentlich gar nicht genau, was er sucht: Er hat nur ein ganz abstraktes Ziel vor Augen, das er nicht genau benennen kann – und er hat das Gefühl, dass er nie ankommt.

Können Sie sich mit diesem Gefühl identifizieren?

Ich kenne dieses Gefühl nur zu gut. Aber im Gegensatz zu Jakob bin ich in einer privilegierten Situation, weil mir viele Dinge einfach in den Schoß fallen – und mir dadurch oft Entscheidungen abgenommen werden. Außerdem bekomme ich auch von außen genügend Antrieb und Anregung. Ich glaube, wenn man nicht die entsprechenden Leute um sich herum hat, ist es extrem schwierig, den richtigen Weg zu finden. Ich sehe das an einigen Freunden oder Bekannten aus meiner Schulzeit: eigentlich alles kluge Köpfe, die aber zum Teil die Schule abgebrochen haben oder sonstwie auf der Strecke geblieben sind, weil die Gesellschaft ihren Hunger nicht gestillt hat. Oder anders gesagt: Weil ihnen niemand in den Arsch getreten hat.

Ist das auch Jakobs Hauptproblem?

Ich denke ja. Eigentlich kann man ihn ja schon mögen: Er reflektiert viel, sucht nach einem Weg für sich, macht sich Gedanken, wo er hin will… Aber was mich wirklich an ihm nervt, ist die Tatsache, dass er nicht endlich mal rausgeht und etwas macht. Ich denke, das ist symptomatisch für meine Generation: dass wir unseren Arsch nicht hochkriegen.

Jakobs Kumpel Phillip sagt im Film ja auch, es würde einfach nichts passieren, es gäbe keine wirklich gute Jugendbewegung… Können Sie dieses Lebensgefühl nachvollziehen?

Absolut. Im Prinzip ist „Egoshooter“ ein Porträt meiner Generation – eine Generation von Leuten, die nur noch abhängen: Es ist verdammt schwierig, gegen etwas zu sein, wenn man in einem demokratischen Staat lebt, der ein soziales Netz hat und eine ziemlich vernünftige Außenpolitik macht. Und mangels Feindbild entwickeln wir einen gewissen Zynismus und richten unseren Hass nicht gegen das System, sondern gegen andere Menschen – und vor allem gegen uns selbst. Dieses Sich-selbst-nicht-mögen im Film scheint mir sehr authentisch: Sehr viele Leute sind heute schon in jungen Jahren extrem neurotisch.

Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

Vor allem an der Verantwortungslosigkeit der Medien. Denn meine Generation ist total durch die Medien geprägt: Wir sind ja quasi vom Musikfernsehen erzogen worden. Und welche Werte wurden uns da vermittelt? Worum geht es heute im Leben eines Jugendlichen? Das beschränkt sich auf ganz wenige Sachen: Rap und R’n’B und Frauen. Schon am Nachmittag laufen Handy-Logo-Werbungen mit nackten Manga-Frauen. Das trägt sicher zur Verrohung der Jugendlichen bei. Wahrscheinlich ist meine Generation nicht wahnsinnig sympathisch. Wahrscheinlich sind auch die Figuren im Film nicht wahnsinnig sympathisch. Aber gerade das macht den Film so aufrichtig, finde ich. Nun hoffe ich, dass sich auch die Kinobesucher auf dieses Generationen-Porträt einlassen – gerade weil es etwas Neues wagt und nicht den üblichen Sehgewohnheiten entspricht. Ich bin jedenfalls extrem zufrieden mit dem Resultat!